|

|

|

|

|

광개토대왕의 남정(南征)은 백제를 견제하기 위한 포석

납중희 9창녕문화원향토사연구부소장)

창녕신문 기자 / cnilbo@hanmail.net 입력 : 2021년 07월 29일 입력 : 2021년 07월 29일

삼국사기에 ‘내물 이사금(AD 400년) 45년 8월, 혜성이 동쪽에 나타났다. 10월, 왕의 말이 무릎을 꿇고 눈물을 흘리며 슬프게 울었다.’고 기록되어 있지 이 내용만으로는 신라에 무슨 일이 있었는지 알 수가 없다.

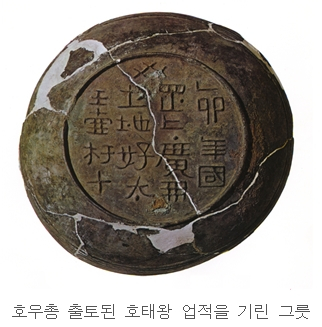

광개토대왕 비에 ‘영락 10년(AD 400년) 보병과 기병 5만을 파견하여 신라를 구하였다. 남거성에 나아가 신라성에 이르렀는데, 왜인이 그 가운데 가득하였다. 관군(고구려군)이 이르자 왜적은 물러갔다. 급히 뒤쫓아 임나가라에 이르러 종발성까지 쫓으니, 성이 곧 복속하자 돌아왔다. 안라인으로 □와 신라성, □성을 병사로 지키게 하자, 왜구가 크게 무너졌다.’ 는 기록이 있다.

이 두 기록은 같은 사건을 암시하지만 표현의 방법은 전혀 다르다. 즉 고구려의 남정(南征)을 기술한 것이다. 신라가 삼국을 통일한 후 과거 신라가 고구려 도움을 받아 외적을 물리쳤고 한동안 고구려의 속국 신세가 되었다는 사실을 감추고자 관련 기록들을 삭제하고 남기지 않으려 했던 것으로 보고 있다.

당시 백제는 근초고왕 때부터 중국-가야-왜와 교역을 하고 있었는데 이는 단순히 경제적 교류 차원을 넘어 동맹 관계로 발전하는 상황이었고 신라에게는 큰 위협이 되었다. 따라서 신라는 외교적 고립을 탈피하기 위해 고구려와 연합을 모색하게 되는데 이것이 고구려에 대한 보복을 준비 중인 백제 아신왕을 크게 자극하게 된 것이다.

백제 아신왕은 고구려 공격에 앞서 신라를 먼저 제압하기로 결정하였다. 당시 아신왕은 고구려에 항복한 직후였기 때문에 직접 나서지는 못하고 배후에 있으면서 왜와 가야를 동원한 것이다. 영락 9년(AD 399년) ‘백제가 맹세를 어기고 왜와 한 무리가 되자 왕이 평양으로 순수하였다. 신라가 사신을 보내 말하기를, “왜인이 나라의 지경에 가득하여 성과 못이 부서지고 노객(내물 이사금)이 백성을 위하여 왕께 귀의하여 명을 받들고자 합니다”는 기록으로 보아,

신라가 다급하게 도움을 청한 것은 단순한 약탈 차원이 아니라 백제 지원을 받은 왜와 가야의 대규모 연합군이기 때문이기도 하지만 고구려에 구원을 요청한 것 역시 신라에게도 사실상 큰 모험이었다. 광개토대왕은 5만명을 보내기로 결정한 것이다. 약간의 과장이 있다 하더라도 당시 5만명은 실로 어마어마한 군사력이다. 당시 고구려는 북쪽의 후연과 대립하는 상황이었고 실제로 후연은 당시 고구려가 남쪽으로 대군을 보낸 틈을 타 공격하였다. ‘영락 9년 봄 정월, 후연에 사신을 보내 조공하였다. 2월, 후연은 고구려가 오만하다는 이유로 모용희 이끄는 3만의 군사로 신성, 남소 두 성을 함락시키고 7백여 리 땅을 점령하여 그들 백성 5천여 호를 이주시키고 돌아갔다.’고 기록하고 있다.

고구려가 이러한 위험을 무릅쓰면서 주력군을 남쪽으로 보낸 이유가 무엇인지 논란거리이지만 대체적으로 백제를 제압하기 위한 포석이었다고 보는 것이 중론이다. 즉, 고구려군은 백제를 제압하기 위해 먼저 수도 한성을 공격할 수 있는 거점을 확보한 후 남쪽으로 내려가 백제-가야-왜의 연합 구도를 와해시킨 것이다. 장수왕 때 고구려가 장악한 지역을 보면 남한강 상류를 통과하여 소백산맥을 넘어 한반도의 남부로 가는 요충지가 중원인데 이 지역을 장악하면 남쪽으로 신라로 갈 수도 있고 서쪽으로 백제로 갈 수 있는 요충지인 것이다.

|

|

|

| ⓒ 인터넷창녕신문 |

|

고구려의 남정은 신라를 구원하는 것에 그치지 않고 백제-가야-왜의 연결 고리를 끊음으로써 백제 세력을 약화시키고자 함이었지만 결과적으로는 가야 연맹체를 완전히 뒤흔들어 놓았다. 맹주국이던 금관가야는 몰락의 길로 들어서게 되고 내륙에 있던 대가야가 가야 연맹의 주도 세력으로 부상하게 되었다. 가야에 대한 백제 영향력은 줄어었고 대신 신라의 영향력은 확대되었다고 볼 수 있지만 정작 신라는 고구려의 속국으로 전락하게 된 것이다.

‘옛날에는 매금이 직접 와서 □□한 적은 없었는데, □□매금이 조공하였다.’ 는 기록에 매금을 마립간으로 보면 내물 이사금 때에 이미 마립간이라는 칭호를 사용된 것으로 보이고 앞서 내물 이사금의 말이 무릎을 꿇고 울었다는 신라본기의 기록은 내물 이사금이 고구려 광개토대왕에게 직접 조공하러 간 일을 우회적으로 기술한 것이 아닌가 보고 있다.

또한 내물 이사금 사후 아들인 눌지 대신 실성이 이사금의 자리에 오르게 된 것도 눌지가 실성을 죽이고 마립간의 자리에 오르게 된 것도 모두 고구려의 개입이 있었다는 사실이다. 광개토대왕이 신라를 구하고 가야를 정벌한 사건은 신라, 백제, 가야의 관계를 완전히 바꾸어 놓는 일대의 대단한 큰 사건이었지만 삼국사기에 이에 대한 언급이 일절 없었던 것은 신라가 통일을 달성한 이후 감추고 싶은 역사는 모두 숨겼기 때문일 것이다. 따라서 삼국사기의 편찬자들도 이에 대해 전혀 알지 못했을 것이고 이는 구한 말 광개토대왕릉비가 발견되기 전까지는 누구도 알고 있지 못한 사건이 된 것이다 |

창녕신문 기자 / cnilbo@hanmail.net  입력 : 2021년 07월 29일

- Copyrights ⓒ창녕신문. 무단 전재 및 재배포 금지 -

|

|

경제/사회

칼럼/기고

|

|

등록번호 : 경남 아02330 / 등록일자 : 2016.01.27 /제호: 창녕신문 /명칭: 인터넷신문

주소 : 경상남도 창녕군 창녕읍 종로 38-5 / 발행인 : 유영숙 / 편집인 : 유영숙 / 청소년보호책임자 : 유영숙

등록일자 : 2016.01.27 / 발행일자: 2016.1.27 / mail: cnilbo@hanmail.net / Tel: 055)533-6709, 055)533-0207 / Fax : 055)533-3345

Copyright ⓒ 창녕신문 All Rights Reserved. 본지는 신문 윤리강령 및 그 실 천요강을 준 수함

|

|