|

|

|

|

|

황금 칼의 왕국 다라국

남중희 (창녕문화원향토사연구부소장)

창녕신문 기자 / cnilbo@hanmail.net 입력 : 2021년 08월 20일 입력 : 2021년 08월 20일

|

|

|

|

| ⓒ 인터넷창녕신문 |

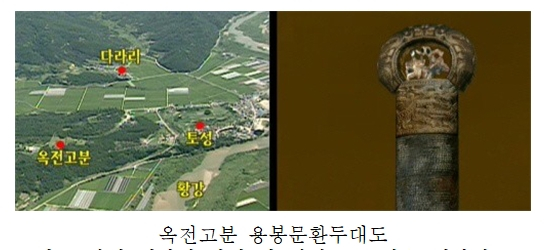

| 1985년, 낙동강의 지류인 황강변 경남 합천군 쌍책면 성산리 옥전(玉田)의 야산에서 고분군이 발굴됐다. 한국 고고학계를 뒤흔든 옥전 고분군이 바로 그곳이다. 이곳에선 엄청난 양의 유물이 출토됐다.

유물은 토기를 비롯해 철제의 갑주, 촉(鏃), 대도(大刀) 등 무구와 등자와 말 투구 등 마구와 금제 귀걸이, 비취 곡옥과 유리구슬 목걸이 등 많은 유물이 발굴되었다. 그 중에 눈길을 끈 유물 그것은 칼이다. 완연한 용과 봉황문양을 가진 용봉문 환두대도, 이 황금 칼은 어떤 의미를 갖는 걸일까?. 옥전 고분에서 출토된 대도는 칼자루 양쪽에는 용이 새겨진 금판이 붙어있으며 손잡이는 가는 은실로 촘촘히 감겨있다. 그리고 손잡이 끝의 둥근 고리 안에는 용과 봉황문양이 뚜렷하다.

무령왕릉에서도 용봉문 환두대도 한 자루가 발견됐다. 칼은 무령왕의 허리 옆에 놓여있었다. 용봉문 환두대도는 왕의 칼이었던 것이다. 신라에서도 같은 모양의 칼이 있다. 천마총, 호우총, 식리총에서 각각 한 자루씩 석 자루의 용봉문 환두대도가 발견됐다. 호우총에서 수습된 칼은 용 문양이 뚜렷하게 남아있었고 천마총에서 출토된 칼의 고리장식은 봉황 문양이다. 최고 지배자의 칼이었던 용봉문 환두대도는 국내 모두 40여점이 출토된 것으로 알려져 있다. 일제때 도굴로 일본에 건너간 것을 제외하고 현재 학계에 보고된 것은 16자루에 불과하다. 그 중 옥전 고분군에서 출토된 것이 7자루이다. 옥전 칼은 손잡이가 칼집에 들어가지 않도록 칼코등이 있는 반면 무령왕릉 칼은 그것이 없는 차이를 보이고 있다. 무령왕릉 칼은 고리와 문양을 한 주물로 만들어낸 이른바 일체형인 반면 옥전 칼은 고리와 문양을 따로 만들어 끼운 것이고 신라 호우총 칼은 고리에 홈을 파지 않고 끼운 이른바 무형 상좌형이다. 신라나 백제와 다른 옥전 고분군의 용봉문 환두대도는 어디서 왔을까?

이에 대한 비밀은 옥전 23호분에서 나왔다. 23호분에서는 이전 시기에는 볼 수 없었던 굽다리 접시와 목이 넓은 항아리 토기, 철판 갑옷과 철제 투구, 말 투구, 금동장 관모 등 뛰어난 금동 유물들이 나왔는데 이 유물은 김해와 부산 복천동 고분에서 발굴된 유물들과 닮아 있었고 두 토기는 모양뿐만 아니라 받침대에 있는 창까지 같은 모양이다. 23호분은 묘제도 달랐다. 면적이 33.1㎡으로 일반 목곽분 8㎡에 비해 4배 이상 큰 규모이고 바닥에는 관을 받치는 바닥 돌이 깔려있고 관 주변에 목곽을 보강한 흙과 돌의 흔적이 보이는데 이러한 묘제는 옥전 고분군에서 처음 보이는 묘제다. 23호분의 지배자급의 무덤은 김해와 부산지역과 연결되는 선진 문화집단에서 온 강력한 정치 체제 등장을 의미하고 있는데 그 역사적 배경은 무엇일까? 바로 고구려의 남정(南征)일 것이다. 서기 400년 광개토대왕의 공격으로 김해 중심의 금관가야는 심각하게 교란되었다. 그때 김해, 부산지역의 일부 저항세력들이 낙동강을 거쳐 황강을 거슬러 옥전에 정착했다는 것이다.

옥전고분 용봉문환두대도

한편 대야성을 두고 백제와 신라는 치열하게 다투었다. 동에서 서로, 서에서 동으로 진출하기 위해서는 반드시 확보해야 할 물길의 중심에 대야성(합천)이 있었고 옥전은 대야성으로 가는 물길의 길목이다. 이 곳에 용봉문 환두대도와 출자형 금관, 금동제 투구 등이 상징하는 왕과 왕국이 과연 존재했을까? 이에 대한 답은 바로 옥전(玉田)이라는 이름과 같이 된 이곳에서 구슬을 만들고 남은 찌꺼기와 숯 돌에 옥을 갈았던 흔적들과 주조철 무더기가 발견 됨으로서 이들은 낙동강 수로를 통해 옥과 철을 교역하면서 경제력을 가지게 되었다는 사실을 알려주고 있다. 또 한 출토된 7자루 황금칼의 의미와 철제 마구와 철제 갑주와 촉(鏃)은 강대국 사이에서 살아남기 위해 강력한 정예병을 둔 왕국이 존재했음을 추측케 한다.

옥전 왕국의 이름은 애석하게도 삼국사기 등 우리 기록에는 나타나 있지는 않지만 6세기 양나라와 교류하던 백제의 주변국을 기록한 양직공도에 ‘다라’(多羅)라는 나라가 있고 8세기 일본서기에도 ‘다라국’이라는 표현이 있고 대야성의 야도 땅이름 야로 ‘다라’로 불렀음을 알 수 있다. 또한 옥전에서 약 1km 떨어진 곳에 ‘다라리’라는 지명도 있다. 따라서 다라국은 최소 200년 이상 존속한 나라였고 멸망 때까지 독자적 이름을 가지고 있던 정치 체제로 용과 봉황문양이 선명한 용봉문 환두대도 황금칼을 가졌던 작지만 강한 소국 제7가야 다라국이 있었던 것이다. |

창녕신문 기자 / cnilbo@hanmail.net  입력 : 2021년 08월 20일

- Copyrights ⓒ창녕신문. 무단 전재 및 재배포 금지 -

|

|

경제/사회

칼럼/기고

|

|

등록번호 : 경남 아02330 / 등록일자 : 2016.01.27 /제호: 창녕신문 /명칭: 인터넷신문

주소 : 경상남도 창녕군 창녕읍 종로 38-5 / 발행인 : 유영숙 / 편집인 : 유영숙 / 청소년보호책임자 : 유영숙

등록일자 : 2016.01.27 / 발행일자: 2016.1.27 / mail: cnilbo@hanmail.net / Tel: 055)533-6709, 055)533-0207 / Fax : 055)533-3345

Copyright ⓒ 창녕신문 All Rights Reserved. 본지는 신문 윤리강령 및 그 실 천요강을 준 수함

|

|